Dossier coordonnépar Bernard Van Damme

De l’opération Covid au réarmement de l’Europe, en passant par le réchauffement climatique ou le soutien massif, financier et militaire (armement) à l’Ukraine, le comportement de nos élites au pouvoir a de quoi nous étonner et nous interroger sur cette sorte d’orchestration générale qui conduit tous nos gouvernements occidentaux à réagir au quart de tour et de manière totalement alignée aux événements qui se succèdent à un rythme effréné.

Même si la centralisation des pouvoirs de décision n’est pas encore clairement avouée par les autorités occidentales, il est évident, pour celui qui veut bien examiner un moment la situation, que la gouvernance mondiale représente déjà une certaine réalité objective. Les instances internationales comme l’Union européenne ou l’ONU préfigurent ce centralisme décisionnel. Nous parlons bien du monde occidental, car de l’autre côté, dans ce qu’on appelle le Sud global qui s’est rapproché des grands États que sont la Chine et la Russie, on a plutôt tendance à réagir à ce globalisme totalitaire et à revendiquer plus de souveraineté et d’indépendance. Le regard porté par une grande partie de l’humanité vers les anciennes puissances colonisatrices et l’hégémon américain s’avère plutôt réprobateur, ou tout au moins dubitatif.

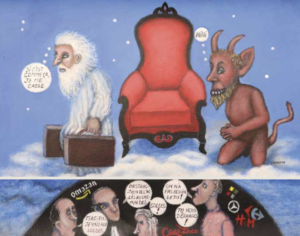

Au-delà de la volonté des Occidentaux d’imposer à tous des règles à géométrie variable qui divergent du droit international classique et une domination économique à sens unique, les reproches concernent tout autant des considérations d’ordre moral. Une majorité des peuples de la planète portent un regard médusé sur le glissement inquiétant du monde occidental vers des comportements, des attitudes et des paroles qui choquent et qui scandalisent l’opinion publique mondiale.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a connu une sécularisation croissante de la société occidentale. Cette vague a particulièrement touché les élites qui se sont détachées de toute probité et de tout sens du devoir. Les politiciens occidentaux ne considèrent plus leurs mandats, provenant pourtant en général d’un scrutin électoral, comme une mission au service de la population tout entière. La professionnalisation de la vie politique amène les élus à privilégier leur plan de carrière personnel au détriment de l’intérêt commun. Il s’ajoute à cela une forme d’uniformisation des études universitaires. Les élites politiques proviennent bien souvent des mêmes cursus académiques ou de grandes écoles comme l’ENA(1) en France. Une évolution qui donne l’impression d’avoir un personnel politique standardisé, interchangeable où aucune personnalité originale n’émerge. L’horizon de ces simples pions se limitant aux échéances électorales, ils sont incapables d’avoir une vision à long terme et de bâtir des politiques pour le futur.

La caste politicienne se renouvelle très peu et l’accès à cet « aréopage » ne se pratique que par cooptation. Tout ceci renforce l’image d’une caste privilégiée totalement déconnectée des citoyens qui, pourtant, pourvoient à leurs élections. La confection des listes pour les divers scrutins étant réservée aux instances dirigeantes des partis, confère également à ce système un caractère hermétique et totalement opaque. Mais les dérives les plus graves, qui portent atteinte aux principes démocratiques, sont de deux ordres. Elles concernent d’abord les liens de subordination aux puissances financières qui contrôlent la décision politique par l’argent, la corruption et les dossiers à charge de ces serviteurs pour obtenir leur complicité. Ensuite la concentration des pouvoirs dans des autorités supranationales non élues que nous avons évoquées ci-dessus.

Le divorce entre le pouvoir politique et les peuples occidentaux est acté. Il pousse parfois ces derniers dans les bras de partis antisystème qui, du fait des mécanismes électoraux biaisés, arrivent rarement aux responsabilités exécutives.

Pour ce dossier sur la faillite morale et spirituelle de l’Occident, nous avons rappelé au souvenir de chacun la figure emblématique du grand écrivain russe Alexandre Soljenitsyne, requérant contre le système concentrationnaire soviétique qui, lors d’un discours célèbre à Harvard en 1978, dénonça, à la surprise générale de son auditoire, de la presse et des milieux intellectuels, les dérives de la société occidentale.

Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne est l’un des plus illustres écrivains russes du XXe siècle. Il fut lauréat du prix Nobel de littérature en 1970. Dans son œuvre littéraire, il dénonça le système soviétique russe et devint l’un des principaux dissidents du régime.

Soljenitsyne est issu d’une famille modeste. Après des études de mathématiques et de physique, il s’engage dans l’armée durant la Seconde Guerre mondiale comme officier d’artillerie. Il est alors un fervent sympathisant communiste. Il est cependant arrêté en 1945 pour avoir dénoncé Staline dans une lettre à un ami. Condamné à 8 ans de goulag, il purge sa peine dans divers camps. Il tire de cette expérience douloureuse la sève de ses romans historiques.

ALEXANDRE SOLJENITSYNE (1918–2008)

Libéré en 1953, il est exilé au Kazakhstan, où il enseigne et commence à écrire.

Son premier roman s’intitule Une journée d’Ivan Denissovitch (1962). Il est publié sous Khrouchtchev, période d’assouplissement et de déstalinisation. Il y révèle les horreurs des camps, ce qui lui vaut une renommée internationale. Cependant, ses écrits suivants, comme Le Pavillon des cancéreux (1970) et L’Archipel du Goulag (1973), sont interdits en URSS pour leur critique du régime. Ce dernier, une monumentale enquête sur la répression stalinienne, est publiée en Occident la même année, après avoir été clandestinement transmise.

En 1974, Soljenitsyne est déchu de sa citoyenneté soviétique et expulsé vers l’Allemagne. Il s’installe ensuite au Vermont (États-Unis) où il vit reclus pendant près de 20 ans et y poursuit son œuvre, avec notamment La Roue rouge, une fresque sur la révolution russe.

Pourfendeur du communisme, il surprendra le monde dit libre par une dénonciation des excès du matérialisme occidental. Avec la chute de l’URSS, il retrouve sa citoyenneté en 1990 et revient définitivement en Russie en 1994. Il meurt à Moscou en 2008, laissant un héritage littéraire et moral immense, incarnation de la résistance à l’oppression.

Bernard Van Damme.

- École Nationale d’Administration devenue en 2021 l’Institut national du service public.